据《竹书纪年》记载,晋出公在位第五年,梁地的浍河断流,而且丹水竟然三天不流;十二年后,扈地的河流也中断。诸事不利,加上河水断流的异象频繁发生,晋出公的统治显然不是什么好的迹象。在史书规则中,往往自然异象频繁的君主很少是好君主,也没有好运气。晋出公在位期间,卿大夫的权力分散为韩、赵、魏和智氏四大家族,其中智氏的领袖是荀瑶。荀瑶当年在攻灭中行氏、范氏叛乱中立下了赫赫功劳,因此在晋出公的时代,他已成为军政大权的实际掌权者。

此时的晋国国君,直接掌管的土地疆域,也已经缩减到都城附近,晋国自己搞出来的那套“不朝奉天子而朝奉晋君”的制度,也成为晋国当权派系的信仰。所谓“自作孽,不可活”,晋出公的六卿朝臣们,对于朝贡国君,也开始变得不那么上心,晋出公与天子周元王,可说是烂兄烂弟,穷得不可开交。

外面风吹雨打,屋内饥寒相迫,晋出公即便是个傀儡,也要有所依托。韩赵魏三家在外面野得惯了,早就不听召唤。荀瑶虽也有所野心,但好歹还能对三家有所擎制,况且荀瑶也不希望三家做大。晋出公借此便与荀瑶形成名义上的友好关系,大凡荀瑶有大事要办,往往会上书晋出公。荀瑶出兵伐齐、攻打郑国,也都在晋出公的允诺下进行,荀瑶的胜利也为晋国赢得声望,晋出公的脸面也还算过得去。

《左传》谓智伯“贪而愎”,说的是荀瑶骄奢淫佚,而且刚愎自用,独断专行。因此荀瑶与晋出公之间的关系,本质上就是互相利用而已。晋出公实际上成为荀瑶发号施令的工具,在对韩赵魏三家的势力争夺中,晋出公是个非常有说服力的理由,至少在传统的制度体系中,晋出公的决定,韩赵魏三家的掌舵者多少还会有所敬畏。

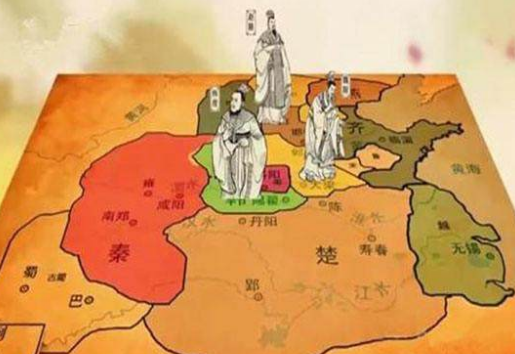

荀瑶曾经主动捐出一个万户邑,以为晋出公增加税赋收入,减轻晋王室的经济困境。荀瑶此举的目的,一方面是解决王室困难,一方面更是要削弱韩赵魏三家力量。荀瑶借此理由,就向韩赵魏三家发号施令,要求每家拿出一百里土地和户口来由晋出公集中管理。这是什么行为?虎口拔牙。韩赵魏三家心中非常不乐意,但碍于荀瑶权势,韩魏两家拿出了土地和户口,但赵氏却觉得荀瑶的命令毫无道理,拒绝执行。

史书中说是晋出公命令荀瑶联合韩、魏两家,发兵攻打赵家。结果赵氏还真不是好欺负的主,三家人攻打了两年也没有攻克,到最后要攻破晋阳城时,韩、魏两家居然反水,与赵氏联盟,调转头来攻打荀瑶。这是荀瑶没有预料到的,结果智氏家族在此役中尽灭,荀瑶也被杀掉。那么,荀瑶背后的晋出公怎么办呢?

晋出公估计是没有认真思考过力量对比,当年荀瑶在前方冲锋陷阵,还有韩、魏两家形而上的支持,晋国王室肯定是占据上风的,可是荀瑶灭族后,韩赵魏把荀瑶家族的土地也进行瓜分,力量的天平发生了彻底的颠覆,晋出公实际上已经成为光杆司令了。晋出公得知三家灭荀瑶,怒火攻心,跟齐鲁两国借兵,就想跟三家来个鱼死网破,哪里知道这三家刚刚分赃得利,战略同盟关系相当稳固,晋出公根本无法与之对抗,兵败如山倒,被迫出逃别国。自此,三家分晋的序幕正式拉开。